Расчеты и проектирование земляного полотна: различия между версиями

Admin (обсуждение | вклад) |

|||

| (не показано 5 промежуточных версий 1 участника) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

| − | При сооружении земляного полотна по индивидуальным проектам, а также при разработке мероприятий по его усилению и стабилизации производят расчеты по определенным методикам. При проектировании поперечных профилей насыпей и выемок и при проверках состояния существующего земляного полотна выполняются расчеты устойчивости откосов, определяемой как способность откосов противостоять сдвигающим усилиям в грунтах, возникающим при действии объемных сил и поездной нагрузки и стремящимся вывести откосы из исходного состояния статического (в отсутствие поезда) или динамического (при проходе поезда) равновесия. Устойчивость откосов принято оценивать коэффициентом устойчивости К, который в общем случае представляет собой отношение факторов, удерживающих откос в состоянии равновесия, к факторам, способствующим его нарушению. Для численного определения коэффициента устойчивости применяют различные методы, основанные на зависимости К от геометрических параметров полотна, формы и характеристик поверхностей возможного смещения и параметров грунтов – главным образом удельного веса γ, кН/м3, и сопротивления сдвигу, характеризуемого углом внутреннего трения φ и удельным сцеплением С, кПа. | + | {{#seo: |

| + | |keywords= полезная информация про Расчеты и проектирование земляного полотна | ||

| + | |description= Расчеты и проектирование земляного полотна | ||

| + | }} | ||

| + | |||

| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Путь и путевое хозяйство|Путь и путевое хозяйство|Категория:Земляное полотно|Земляное полотно}} | ||

| + | |||

| + | При сооружении земляного полотна по индивидуальным проектам, а также при разработке мероприятий по его усилению и стабилизации производят расчеты по определенным методикам. При проектировании поперечных профилей [[насыпей]] и [[выемок]] и при проверках состояния существующего земляного полотна выполняются расчеты устойчивости [[откосов]], определяемой как способность откосов противостоять сдвигающим усилиям в грунтах, возникающим при действии объемных сил и поездной нагрузки и стремящимся вывести откосы из исходного состояния статического (в отсутствие поезда) или динамического (при проходе поезда) равновесия. Устойчивость откосов принято оценивать коэффициентом устойчивости К, который в общем случае представляет собой отношение факторов, удерживающих откос в состоянии равновесия, к факторам, способствующим его нарушению. Для численного определения коэффициента устойчивости применяют различные методы, основанные на зависимости К от геометрических параметров полотна, формы и характеристик поверхностей возможного смещения и параметров грунтов – главным образом удельного веса γ, кН/м3, и сопротивления сдвигу, характеризуемого углом внутреннего трения φ и удельным сцеплением С, кПа. | ||

| + | |||

| + | __TOC__ | ||

| + | |||

| + | == Классификация == | ||

Поскольку земляное полотно имеет значительную протяженность вдоль ж.-д. пути, для расчетов К могут быть использованы плоские задачи, в т. ч. с цилиндрическими (для связных грунтов) и плоскими (для сыпучих грунтов) поверхностями возможного смещения, которые выбирают так, чтобы отличие расчетной поверхности от фактической было минимальным. В действительности смещения откосов происходят обычно по поверхностям, близким к чашеобразным, и задача является объемной. Значения К, определяемые для одного и того же откоса в плоской и объемных задачах, могут существенно различаться (вплоть до 50%), однако при расчетах предпочтение обычно отдают более простым плоским задачам, компенсируя погрешности коэффициентом запаса. | Поскольку земляное полотно имеет значительную протяженность вдоль ж.-д. пути, для расчетов К могут быть использованы плоские задачи, в т. ч. с цилиндрическими (для связных грунтов) и плоскими (для сыпучих грунтов) поверхностями возможного смещения, которые выбирают так, чтобы отличие расчетной поверхности от фактической было минимальным. В действительности смещения откосов происходят обычно по поверхностям, близким к чашеобразным, и задача является объемной. Значения К, определяемые для одного и того же откоса в плоской и объемных задачах, могут существенно различаться (вплоть до 50%), однако при расчетах предпочтение обычно отдают более простым плоским задачам, компенсируя погрешности коэффициентом запаса. | ||

| Строка 9: | Строка 20: | ||

[[Файл:Zp formula 8.jpg|center]] | [[Файл:Zp formula 8.jpg|center]] | ||

| − | При этом деформация рассматривается как вращение блока возможного смещения (как единого целого) вокруг оси О круглого цилиндра, а след поверхности АВ представляет собой круговую кривую радиуса R. Расчет ведется на единицу длины откоса. Для более точного определения К блок возможного смещения делится вертикальными плоскостями на части (отсеки) длиной li, в пределах которых для каждого отсека находят объемные силы Qi (силы тяжести отсека, кН/м), их нормальные (Ni) и тангенциальные (Ti) составляющие, силы трения Fi-fiNi (кН/м) и сцепления Cj = Ci-lj (кН/м), где f=tgφi - коэффициент внутреннего трения грунта; φi - угол внутреннего трения; ci - удельное сцепление грунта, кПа. Силами, создающими удерживающие моменты, являются силы Fi и Ci, реализуемые при смещении по поверхности AB сдвигающими силами - Ti. | + | При этом деформация рассматривается как вращение блока возможного смещения (как единого целого) вокруг оси О круглого цилиндра, а след поверхности АВ представляет собой круговую кривую радиуса R. Расчет ведется на единицу длины [[откоса]]. Для более точного определения К блок возможного смещения делится вертикальными плоскостями на части (отсеки) длиной li, в пределах которых для каждого отсека находят объемные силы Qi (силы тяжести отсека, кН/м), их нормальные (Ni) и тангенциальные (Ti) составляющие, силы трения Fi-fiNi (кН/м) и сцепления Cj = Ci-lj (кН/м), где f=tgφi - коэффициент внутреннего трения грунта; φi - угол внутреннего трения; ci - удельное сцепление грунта, кПа. Силами, создающими удерживающие моменты, являются силы Fi и Ci, реализуемые при смещении по поверхности AB сдвигающими силами - Ti. |

Как правило, К рассчитывают по формуле Г. М. Шахунянца: | Как правило, К рассчитывают по формуле Г. М. Шахунянца: | ||

| Строка 20: | Строка 31: | ||

где ρn — расчетное напряжение от поездной нагрузки на основной площадке, кПа; γ - удельный вес грунта, кН/м3. | где ρn — расчетное напряжение от поездной нагрузки на основной площадке, кПа; γ - удельный вес грунта, кН/м3. | ||

| + | |||

| + | == Оценка устойчивости методом направленного поиска == | ||

Для оценки устойчивости откоса методом направленного поиска (при варьировании положения поверхности возможного смещения) находится такая критическая поверхность, при которой величина К будет наименьшей из всех возможных. Это наименьшее значение К сравнивается с допускаемой величиной [К], которая определяется как | Для оценки устойчивости откоса методом направленного поиска (при варьировании положения поверхности возможного смещения) находится такая критическая поверхность, при которой величина К будет наименьшей из всех возможных. Это наименьшее значение К сравнивается с допускаемой величиной [К], которая определяется как | ||

| Строка 30: | Строка 43: | ||

При проектировании поперечных профилей насыпей и выемок стремятся получить проектное решение, при котором откосы будут равноустойчивы, т. е. в любых их частях наименьшие значения К должны быть не менее [К] (для обеспечения устойчивости с нужным запасом) и быть примерно одинаковыми (для обеспечения наименьших объемов земляных работ). | При проектировании поперечных профилей насыпей и выемок стремятся получить проектное решение, при котором откосы будут равноустойчивы, т. е. в любых их частях наименьшие значения К должны быть не менее [К] (для обеспечения устойчивости с нужным запасом) и быть примерно одинаковыми (для обеспечения наименьших объемов земляных работ). | ||

| − | + | == Модификации метода == | |

| − | При проектировании земляного полотна производят также оценку стабильности оснований насыпей и основных площадок выемок. В глинистых грунтах при воздействии внешних нагрузок (особенно динамических) деформации уплотнения иногда переходят в пластические деформации выпирания (рис. 3.18), так как вода в грунте, в основном связанная, практически не отжимается, но ее присутствие существенно снижает сопротивление грунтов сдвигу. | + | Существуют многочисленные модификации рассмотренного метода, а также. более сложные способы оценки устойчивости [[Откосы|откосов]] (вариационный; с использованием метода конечного элемента; оценивающий реологические свойства грунтов и пр.). |

| + | |||

| + | При проектировании земляного полотна производят также оценку стабильности оснований насыпей и основных площадок выемок. В глинистых [[Грунты|грунтах]] при воздействии внешних нагрузок (особенно динамических) деформации уплотнения иногда переходят в пластические деформации выпирания (рис. 3.18), так как вода в грунте, в основном связанная, практически не отжимается, но ее присутствие существенно снижает сопротивление грунтов сдвигу. | ||

[[Файл:Zp 3 18.jpg|center]] | [[Файл:Zp 3 18.jpg|center]] | ||

| Строка 38: | Строка 53: | ||

Деформация S грунтового массива может характеризоваться в этих случаях тремя фазами (рис. 3.19). | Деформация S грунтового массива может характеризоваться в этих случаях тремя фазами (рис. 3.19). | ||

| − | + | [[Файл:3.19.jpg|400px|center]] | |

| Строка 59: | Строка 74: | ||

Для расчета осадок оснований насыпей используется метод послойного суммирования, при котором основание разбивается горизонтальными плоскостями на слои и осадка определяется как | Для расчета осадок оснований насыпей используется метод послойного суммирования, при котором основание разбивается горизонтальными плоскостями на слои и осадка определяется как | ||

| + | [[Файл:2020.jpg|400px|center]] | ||

| + | где n – число расчетных слоев основания; enp-i и eo-i – средние в слое значения коэффициентов пористости, соответственно природные (до возведения насыпи) и расчетные (после возведения насыпи и полной реализации осадки основания); hi – толщина i-го слоя, м; Sдоп – дополнительная осадка, реализуемая ниже нижней границы последнего расчетного слоя или (со знаком минус) не реализованная выше этой границы. | ||

| + | |||

| + | [[Категория:Земляное полотно]] | ||

| + | |||

| + | == См. также == | ||

| − | + | * [[Основная площадка]] | |

| + | * [[Мониторинг земляного полотна]] | ||

| − | [[ | + | * [[Диагностика земляного полотна]] |

Текущая версия на 07:12, 15 июня 2020

При сооружении земляного полотна по индивидуальным проектам, а также при разработке мероприятий по его усилению и стабилизации производят расчеты по определенным методикам. При проектировании поперечных профилей насыпей и выемок и при проверках состояния существующего земляного полотна выполняются расчеты устойчивости откосов, определяемой как способность откосов противостоять сдвигающим усилиям в грунтах, возникающим при действии объемных сил и поездной нагрузки и стремящимся вывести откосы из исходного состояния статического (в отсутствие поезда) или динамического (при проходе поезда) равновесия. Устойчивость откосов принято оценивать коэффициентом устойчивости К, который в общем случае представляет собой отношение факторов, удерживающих откос в состоянии равновесия, к факторам, способствующим его нарушению. Для численного определения коэффициента устойчивости применяют различные методы, основанные на зависимости К от геометрических параметров полотна, формы и характеристик поверхностей возможного смещения и параметров грунтов – главным образом удельного веса γ, кН/м3, и сопротивления сдвигу, характеризуемого углом внутреннего трения φ и удельным сцеплением С, кПа.

Классификация

Поскольку земляное полотно имеет значительную протяженность вдоль ж.-д. пути, для расчетов К могут быть использованы плоские задачи, в т. ч. с цилиндрическими (для связных грунтов) и плоскими (для сыпучих грунтов) поверхностями возможного смещения, которые выбирают так, чтобы отличие расчетной поверхности от фактической было минимальным. В действительности смещения откосов происходят обычно по поверхностям, близким к чашеобразным, и задача является объемной. Значения К, определяемые для одного и того же откоса в плоской и объемных задачах, могут существенно различаться (вплоть до 50%), однако при расчетах предпочтение обычно отдают более простым плоским задачам, компенсируя погрешности коэффициентом запаса.

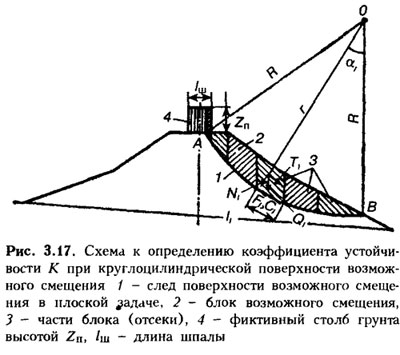

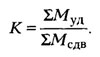

Наибольшее применение нашли методы определения К при круглоцилиндрической поверхности возможного смещения (рис. 3.17),где К трактуется как отношение суммы моментов сил, удерживающих откос (Муд), к сумме моментов сил, стремящихся его сместить (Мсдв):

При этом деформация рассматривается как вращение блока возможного смещения (как единого целого) вокруг оси О круглого цилиндра, а след поверхности АВ представляет собой круговую кривую радиуса R. Расчет ведется на единицу длины откоса. Для более точного определения К блок возможного смещения делится вертикальными плоскостями на части (отсеки) длиной li, в пределах которых для каждого отсека находят объемные силы Qi (силы тяжести отсека, кН/м), их нормальные (Ni) и тангенциальные (Ti) составляющие, силы трения Fi-fiNi (кН/м) и сцепления Cj = Ci-lj (кН/м), где f=tgφi - коэффициент внутреннего трения грунта; φi - угол внутреннего трения; ci - удельное сцепление грунта, кПа. Силами, создающими удерживающие моменты, являются силы Fi и Ci, реализуемые при смещении по поверхности AB сдвигающими силами - Ti.

Как правило, К рассчитывают по формуле Г. М. Шахунянца:

где n – количество отсеков, на которые разбивается блок возможного смещения; αi -угол наклона к горизонту поверхности возможного смещения в пределах отсека, заменяемой плоскостью, град.; Ti-уд – тангенциальная составляющая веса отсека Qi, направленная на удержание откоса, кН/м. Учет воздействия поездных нагрузок осуществляется введением в расчетную схему фиктивного столба грунта высотой

где ρn — расчетное напряжение от поездной нагрузки на основной площадке, кПа; γ - удельный вес грунта, кН/м3.

Оценка устойчивости методом направленного поиска

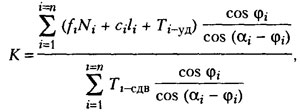

Для оценки устойчивости откоса методом направленного поиска (при варьировании положения поверхности возможного смещения) находится такая критическая поверхность, при которой величина К будет наименьшей из всех возможных. Это наименьшее значение К сравнивается с допускаемой величиной [К], которая определяется как

где γn ~ коэффициент надежности по назначению сооружения (для скоростных и особогрузонапряженных линий γп = 1,25, для линий I и II категорий – 1,2, III категории -1,15, IV категории – 1,1); γfс -коэффициент сочетания нагрузок, учитывающий уменьшение вероятности одновременного появления расчетных нагрузок [для основного сочетания γfс= 1 для особого (сейсмика) - 0,9, для нагрузок строительного периода - 0,95]; γc – коэффициент условий работы (при применении методов расчета, удовлетворяющих условиям равновесия, γc=l Для упрощенных методов – 0,95.

При проектировании поперечных профилей насыпей и выемок стремятся получить проектное решение, при котором откосы будут равноустойчивы, т. е. в любых их частях наименьшие значения К должны быть не менее [К] (для обеспечения устойчивости с нужным запасом) и быть примерно одинаковыми (для обеспечения наименьших объемов земляных работ).

Модификации метода

Существуют многочисленные модификации рассмотренного метода, а также. более сложные способы оценки устойчивости откосов (вариационный; с использованием метода конечного элемента; оценивающий реологические свойства грунтов и пр.).

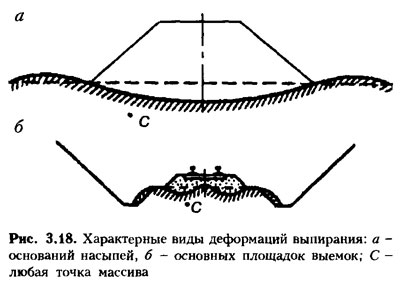

При проектировании земляного полотна производят также оценку стабильности оснований насыпей и основных площадок выемок. В глинистых грунтах при воздействии внешних нагрузок (особенно динамических) деформации уплотнения иногда переходят в пластические деформации выпирания (рис. 3.18), так как вода в грунте, в основном связанная, практически не отжимается, но ее присутствие существенно снижает сопротивление грунтов сдвигу.

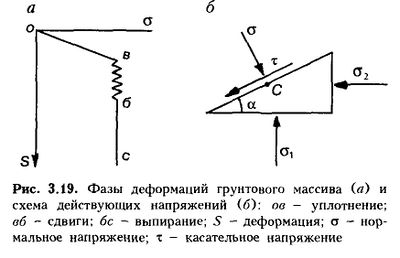

Деформация S грунтового массива может характеризоваться в этих случаях тремя фазами (рис. 3.19).

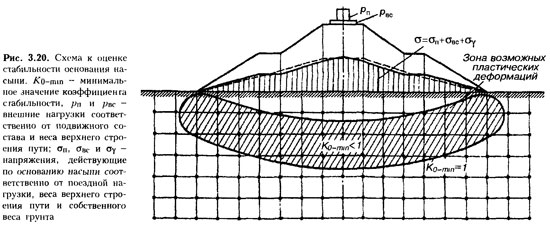

Стабильность в любой точке С массива оценивается коэффициентом стабильности

где σ – нормальное напряжение по некоторой площадке, включающей рассматриваемую точку, кПа; τ – касательное напряжение, действующее по той же площадке, кПа; [Ко] – допускаемое значение коэффициента стабильности (ввиду отсутствия нормативов его величина может быть рассчитана по той же формуле, что и [К]).

При критическом угле α минимальные значения коэффициента стабильности определяются по формулам:

где σ1 и σ2 – главные напряжения, кПа. Расчет Kо-min производится для ряда точек массива и по построенным изолиниям полученных значений очерчиваются области возможных пластических деформаций, после чего делается заключение о стабильности основания насыпи или массива под основной площадкой выемки (рис. 3.20).

При строительстве насыпей новых ж. д. их грунты обязательно уплотняют до нормируемой плотности. Однако из-за осадки оснований насыпей могут возникать необратимые осадки основной площадки. Расчеты осадок оснований насыпей выполняют либо в случае необходимости назначения запаса на осадку суходольных насыпей, либо для определения требуемого уширения основной площадки пойменных насыпей на подходах к большим и средним мостам, где невозможно осуществить запас на осадку (уширение основной площадки необходимо, так как по мере реализации осадки основания основная площадка опускается и осадка компенсируется подъемками пути на балласт; при этом балластная призма развивается в ширину и необходимо сохранять нормируемую ширину обочин).

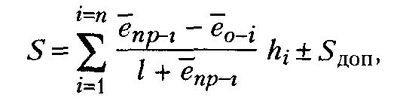

Для расчета осадок оснований насыпей используется метод послойного суммирования, при котором основание разбивается горизонтальными плоскостями на слои и осадка определяется как

где n – число расчетных слоев основания; enp-i и eo-i – средние в слое значения коэффициентов пористости, соответственно природные (до возведения насыпи) и расчетные (после возведения насыпи и полной реализации осадки основания); hi – толщина i-го слоя, м; Sдоп – дополнительная осадка, реализуемая ниже нижней границы последнего расчетного слоя или (со знаком минус) не реализованная выше этой границы.